一、認識肝吸蟲

肝吸蟲,學名華支睪吸蟲(Clonorchis sinensis),是一種寄生在人類和動物肝膽管內的扁形蠕蟲。

二、生命周期:螺、魚蝦與人類的“三角關系”

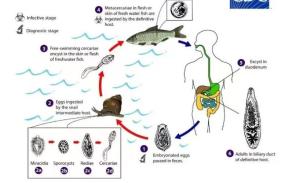

肝吸蟲的生命周期復雜,需經歷多個宿主:

1. 蟲卵入水:感染者的糞便排出蟲卵,若進入淡水環境,會被第一中間宿主——螺類(如豆螺)吞食。

2. 螺體內的蛻變:蟲卵在螺體內發育為尾蚴,隨后逸出并侵入第二中間宿主——淡水魚蝦(如草魚、鯽魚、麥穗魚等),形成具有感染性的囊蚴。

3. 終末宿主感染:人類因生食或半生食含囊蚴的魚蝦而感染。囊蚴在腸道脫殼,幼蟲逆流至肝膽管定居,約1個月發育為成蟲,壽命可達20-30年。

三、感染途徑:藏在“美味”中的風險

肝吸蟲感染與飲食習慣密切相關:

1、生食魚生/刺身:廣東、廣西等地的“魚生粥”“涼拌魚片”,東北的“生魚佐酒”習俗。

2、半熟烹飪:醉蝦、腌魚、烤魚等未徹底加熱的料理。

3、交叉污染:砧板、刀具接觸生魚后未清洗,污染其他食物。

注意:醬油、醋、芥末等無法殺死囊蚴,冷凍(-20℃至少24小時)可降低風險,但徹底煮熟(中心溫度達75℃)才是最可靠的防護!

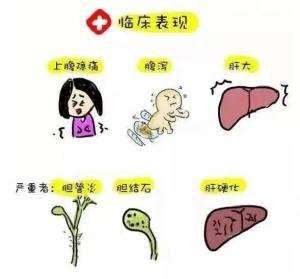

四、癥狀:從隱匿到致命的威脅

感染初期可能無癥狀,但隨著蟲體增多,危害逐漸顯現:

1、急性期(罕見):發熱、腹痛、腹瀉、肝區壓痛。

2、慢性期:

- 蟲體阻塞膽管:黃疸、膽結石、膽囊炎。

- 長期刺激:膽管纖維化、肝硬化,甚至誘發膽管癌

- 兒童感染可能導致發育遲緩、營養不良。

五、預防:切斷傳播鏈

1. 改變飲食習慣:避免生食淡水魚蝦,推廣徹底加熱的烹飪方式。

2. 加強衛生宣傳:在流行區普及肝吸蟲知識,尤其針對兒童和青少年。

3. 管理糞便污染:禁止向淡水區域隨意排放未經處理的糞便。

4. 定期篩查:高發地區居民建議每年進行寄生蟲檢查。

小貼士:如何安全享用魚蝦?

1、購買養殖魚蝦時選擇正規渠道(部分養殖場已控制肝吸蟲)。

2、海魚通常無肝吸蟲風險,但需警惕異尖線蟲等其他寄生蟲。

3、家庭處理魚蝦后,及時用沸水燙洗廚具。

作者:微生物檢驗檢測所 汪穎

|