含碳物質不完全燃燒均可產生一氧化碳,在生產和生活環境中廣泛存在。據不完全統計,我國每年因急性一氧化碳中毒的人數約6000余人,其中死亡200余人,可見一氧化碳中毒不容小覷。

下面讓我們來了解一下一氧化碳中毒及其預防措施。

什么是一氧化碳中毒?

一氧化碳中毒是指作業場所接觸一氧化碳導致的窒息性氣體中毒,吸入的一氧化碳與人體血紅蛋白結合形成碳氧血紅蛋白,使氧氣不能與血紅蛋白結合而失去攜氧能力,導致人體組織器官缺氧,主要表現為急性腦缺氧引起的中樞神經損害。

一氧化碳主要接觸作業有哪些?

接觸一氧化碳的作業存在于多種工業和日常生活中,如冶金工業的煉焦、金屬冶煉等;機械工業的鑄造、鍛造;采礦爆破作業;用作化工原料制造光氣、甲醇、甲酸、甲醛,合成氨、丙酮等;能源與燃料生產中水煤氣、合成氣生產、燃料燃燒不充分時產生一氧化碳;采礦與爆破作業中井下爆破、礦井瓦斯爆炸;以及其他特殊場景的工業領域和日常生活中氣體的不完全燃燒等。

一氧化碳中毒的臨床表現

輕度中毒 以腦缺氧反應為主要表現。患者出現劇烈頭痛、頭昏、耳鳴、視物模糊等癥狀。血液HbCO濃度可高于10%,經治療,癥狀可迅速消失。

中度中毒 除有上述癥狀外,皮膚、黏膜呈櫻桃紅色,意識障礙加重,表現為淺至中度昏迷,對疼痛刺激有反應,瞳孔對光反射和角膜反射遲鈍,血液HbCO濃度可高于30%。

重度中毒 上述癥狀進一步加重,因腦水腫而迅速進入深昏迷或去大腦皮層狀態,膚色因末梢循環不良而呈灰白或青紫色,呼吸、脈搏變慢,甚至停止,血液HbCO濃度可高于50%。

急性一氧化碳中毒遲發腦病(神經精神后發癥)是指少數急性一氧化碳中毒意識障礙恢復后,經過“假愈期”后出現嚴重的神經精神和意識障礙癥狀。

一氧化碳中毒的三級預防指南

? 一級預防:消除根源,阻斷毒物接觸

密閉化生產:凡產生一氧化碳的工作場所,生產過程中加強密閉、通風,生產設備盡量自動化、機械化、密閉化和遠端操作,對閥門、管道、設備應注意維修,防止“跑、冒、滴、漏”。

通風排毒:工作場所設置通風排毒設施,以及凈化、回收設施,使一氧化碳氣體的排放濃度符合國家或地方標準的要求。

職業衛生管理:涉及一氧化碳職業暴露危害的用人單位應制定相關的規章制度,實施作業許可制度,配備監護人員。此外涉及一氧化碳職業暴露的用人單位應編制應急救援預案,一旦發生事故,能夠及早采取應對措施。

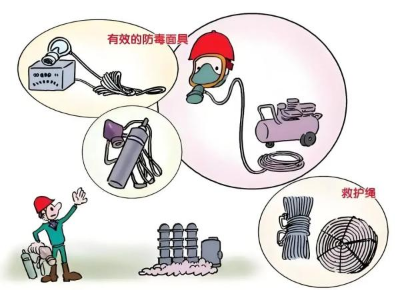

個體防護:對存在一氧化碳中毒危險的工作場所給予配備便攜式一氧化碳檢測報警儀、正壓式空氣呼吸器、安全繩和自救器等應急設備及個體防護裝備。

職業健康教育:針對一氧化碳的職業病危害防治的相關知識,結合企業過去所發生的事故案例編制培訓教材,對所有接觸作業人員進行職業衛生防護知識的培訓。

? 二級預防:早發現早干預

職業健康檢查:定期為勞動者開展職業健康檢查。接觸一氧化碳勞動者職業禁忌證是中樞神經和周圍神經器質性疾患。若有以上職業禁忌證人員在就業前如果得以診斷,不得安排其從事職業一氧化碳接觸相關工作。

職業衛生檢測:做好職業病危害因素的識別與檢測,定期對作業場所一氧化碳氣體濃度開展檢測,一氧化碳氣體濃度應符合國家職業衛生標準要求。

? 三級預防:科學救治

應急救援:一旦發生一氧化碳中毒,救援人員到達中毒現場后,先對中毒事件的基本情況進行調查,并開展現場空氣一氧化碳濃度的檢測,確認中毒事件,進行救援時要做好防護,確保自身安全。

現場急救:對于輕度中毒者,可給予氧氣吸入及對癥治療;對于中度及重度中毒者應積極給予常壓吸氧治療,有條件時應給予高壓氧治療。重度中毒者視病情應給予消除腦水腫、促進腦血液循環,維持呼吸循環功能及鎮靜等對癥及支持治療。

參考文獻

[1] 曾強.職業病三級預防理論與實踐[M].人民衛生出版社:202207.1154.

[2] 袁媛,何仟,王丹,等.2004—2021年我國急性職業中毒報告事件特征分析[J].職業衛生與應急救援,2023,41(01):37-42.

* 部分圖片來源網絡,非商業用途,僅作為科普傳播素材。若有侵權,請聯系刪除。*

作者:職業健康所 呂勃熠 陳慧婷

|